幣安何一爐邊夜話:告白行業批判,能否重塑幣安?

加密金融爐邊夜話:幣安何一的真實告白與行業批判

社交媒體高調回歸:傾聽炮火下的真實聲音?

4月8日,香港加密金融論壇上,幣安聯合創始人何一的連線現身,引發了一陣騷動。MetaEra創始人Vito的爐邊對談,本應聚焦幣安的發展和加密金融趨勢,但實際上,更像是一場精心設計的公關秀。

何一在X(推特)上的高頻出現,真的是為了傾聽用戶聲音?別逗了。幣安如今的規模,社交媒體上的聲音早已泥沙俱下,真假難辨。所謂的「首席客服」,不過是個噱頭。更像是為了填補趙長鵬(CZ)卸任後的權力真空,重新掌控輿論陣地。硅谷的「Founder Model」?不過是個幌子,讓創始人永遠站在聚光燈下,維護企業形象罷了。說白了,幣安需要一個聲音,一個能代表幣安,能穩定軍心的聲音,而何一,就是這個聲音的載體。問題是,這個聲音真的能代表用戶嗎?還是只代表幣安的利益?

從客服到戰略家:何一的角色轉變與幣安的焦慮

創始人必須站在一線?別被硅谷的'Founder Model'忽悠了!

何一說要複製出很多個「首席客服」,這話聽聽就好。Web3時代信息過載是沒錯,但幣安真正缺的不是信息收集員,而是能做出正確決策的戰略家。高頻互動看似親民,實則是效率低下。將大量精力耗費在處理碎片化信息上,反而容易迷失方向。幣安需要的是一套高效的信息過濾和決策機制,而不是靠創始人親力親為。所謂的「首席客服意識」,如果不能轉化為系統性的改進,終究只是杯水車薪。幣安的管理者們,更應該思考如何提升團隊的整體能力,而不是指望靠創始人的個人魅力來解決所有問題。

傾聽用戶?還是作秀?高頻互動背後的真相

何一的高頻互動,真的能聽到用戶的真實聲音嗎?恐怕更多的是聽到那些喜歡在社交媒體上發聲的人的聲音。沉默的大多數,他們的訴求又該如何傳達?幣安作為一個中心化交易所,本身就掌握著大量用戶數據。與其花時間在社交媒體上「撈針」,不如好好利用這些數據,分析用戶行為,了解用戶需求。高頻互動更像是一種姿態,一種向外界展示幣安重視用戶的姿態。但如果不能真正解決用戶的問題,再多的互動也只是徒勞。币安需要的是更深层次的思考,需要真正理解用户的需求,而不是简单地做表面功夫。

「陽光普照」與 Alpha 2.0:幣安的反擊還是掙扎?

錢包大戰:幣安的合規枷鎖與創新困境

幣安錢包不如競品?何一承認差距,但又強調合規的重要性。這話術真是滴水不漏。合規當然重要,但不能成為創新停滯的藉口。幣安錢包的保守,表面上是為了避免「再翻車」,實際上是幣安在監管壓力下的無奈選擇。合規固然重要,但過度合規只會扼殺創新,讓幣安在激烈的市場競爭中落後。幣安需要在合規與創新之間找到平衡點,否則只能眼睜睜看著用戶流向更靈活、更創新的競品。一句「曾經吃過虧」,就把所有的問題都推給了過去,這難道不是在為自己的不作為找藉口嗎?

交易所即錢包?何一的狡辯與用戶的真實需求

何一說「交易所賬戶就是我的錢包」,這簡直是偷換概念。交易所和錢包的功能定位根本不同。交易所提供交易服務,錢包提供資產管理服務。把交易所當錢包用,安全性根本無法保障。用戶之所以選擇鏈上錢包,就是為了掌握資產的控制權,避免中心化交易所的風險。何一的說法,完全無視了用戶對安全性和自主性的需求。幣安錢包之所以保守,是因為它依賴於中心化交易所的體系。如果幣安真的想做好錢包,就必須打破這種依賴,真正讓用戶掌握自己的資產。否則,所謂的「陽光普照」和 Alpha 2.0,不過是吸引流量的手段,無法真正提升幣安錢包的競爭力。

擁抱監管還是背叛初心?加密行業的十字路口

加密 ETF:傳統金融的勝利,還是加密世界的妥協?

加密 ETF 的出現,真的是加密世界的勝利嗎?在我看來,更像是傳統金融對加密世界的入侵和收編。加密 ETF 讓傳統投資者更容易接觸加密貨幣,但也讓加密貨幣失去了原有的去中心化精神。當比特幣被納入傳統金融體系,它還能保持原有的獨立性和抗審查性嗎?美國政府接納加密貨幣?別天真了。他們接納的只是有利可圖的部分,是能被監管和控制的部分。加密 ETF 的背後,是華爾街的貪婪和政府的控制欲。加密世界,正在一步步淪為傳統金融的附庸。

從極客到大眾:Web3 的成人禮與理想的幻滅

Web3 從早期的叛逆,到今天的趨於成熟?這說法太過樂觀。Web3 的本質是去中心化、開放和用戶控制。但現在的 Web3,充斥著中心化交易所、高昂的 Gas 費和複雜的操作。普通用戶根本無法真正參與其中。所謂的「服務大眾」,不過是資本家畫的餅。Web3 正在重蹈 Web2 的覆轍,被少數巨頭壟斷和控制。早期的理想主義者們,恐怕要失望了。Web3 的成人禮,伴隨的不是成熟,而是理想的幻滅和現實的妥協。

賽道迷思:DeFi、RWA、DePIN,誰是真命天子?

別再炒概念了!Web3 項目的致命缺陷:沒有商業模式

何一說不要追逐概念,要看解決了什麼問題,這話說得漂亮,但幣安自己又何嘗不是在追逐概念?DeFi、RWA、DePIN,哪個不是被炒作得天花亂墜?很多 Web3 項目,本質上就是一場資本遊戲。先用白皮書忽悠投資者,再用數據刷量上交易所,最後收割散戶。這些項目根本沒有實際的商業模式,也無法真正解決用戶的問題。Web3 的創業項目,如果不能擺脫這種短視行為,最終只會淪為一地雞毛。与其天天想着颠覆什么,不如先想想怎么养活自己。

用戶付費才是王道:誰在為 Web3 買單?

何一說要看用戶是否願意為產品付費,這才是真問題。但現在的 Web3 項目,又有多少能真正讓用戶心甘情願地掏錢?DeFi 的高收益率,建立在通膨代幣和高風險之上。NFT 的炒作,已經讓無數人血本無歸。GameFi 的模式,更是被證明是龐氏騙局。Web3 的商業模式,還處於探索階段。很多項目都在靠燒錢補貼用戶,這種模式根本無法持續。Web3 要想真正發展起來,必須找到真正能讓用戶受益,並且願意付費的商業模式。不然,一切都只是空中樓閣。

Web2 vs Web3:偽命題下的真實較量

人性是相通的,生意也是通的?資本家的鬼話!

何一說人性是相通的,生意也是通的,這話聽起來很有道理,但實際上卻是在模糊 Web2 和 Web3 的本質區別。Web2 的核心是中心化平台和數據壟斷,而 Web3 的核心是去中心化和用戶所有權。把 Web2 的邏輯套用到 Web3 上,只會讓 Web3 失去原有的價值。人性當然是相通的,但商業模式卻千差萬別。Web3 的商業模式,不應該是像 Web2 那樣,通過收集用戶數據和壟斷市場來獲利,而應該是建立在用戶的參與和貢獻之上。所謂的「生意是通的」,不過是資本家為了方便收割 Web3 的韭菜,而編造出來的謊言。

英偉達、特斯拉、幣安:倖存者偏差下的成功學

何一拿英偉達、特斯拉、幣安舉例,說成功都是「死裡逃生」,這典型的倖存者偏差。無數倒下的公司,難道就不是因為不夠堅持嗎?成功當然需要堅持,但更需要天時地利人和。幣安的成功,很大程度上得益於早期加密市場的紅利和 CZ 的個人魅力。但現在的加密市場,競爭更加激烈,監管更加嚴格,幣安的優勢正在逐漸消失。把成功歸結為「比別人多堅持了一步」,這簡直是對無數失敗者的侮辱。成功不是靠堅持就能實現的,更需要清醒的頭腦和敏銳的判斷力。

货币市场

MORE>-

A股市场深度分析:资源股强势崛起,市场成交量创低,后市展望

A股市场今日表现低迷,成交量跌破万亿元,创下9月24日以来新低。上证...

-

Pi 币:展望开放市场,未来价格走势分析

Pi币目前尚未在全球交易所上市,仅在Pi网络内部流通。由于其价...

-

Bitget 与 Binance 开放 SCR 交易:散户捡漏机会?

Bitget交易平台上的SCR代币盘前交易价格基本维持在1....

-

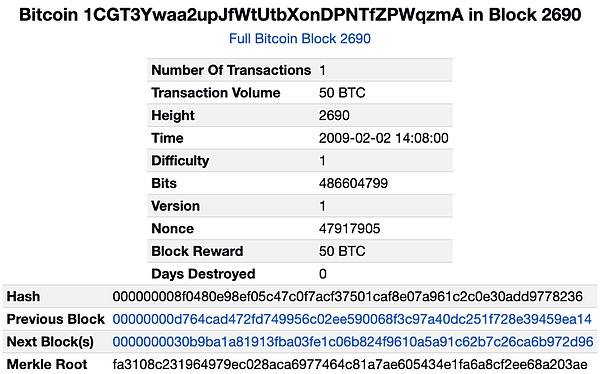

BTC 初创时期挖矿地址动币:传奇归来?

周末比特币继续横亘在63k一线,前方,目之所及,是江水滔滔的阻力区间...

-

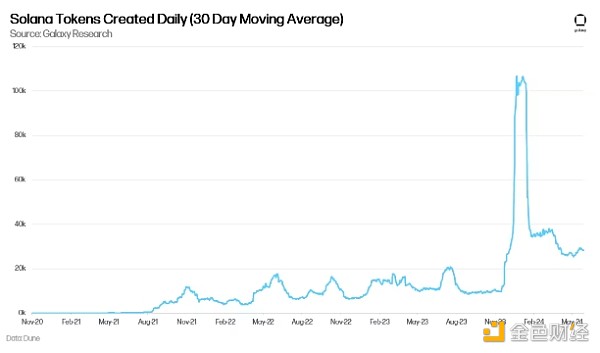

Meme 币:区块链时代的文化传播新画布

Meme已成为加密经济的基石,其病毒式传播特性在更广泛的加密市场中...

- 最近发表

-

- 九号公司智能电动车销量破700万,剑指全球:WTT速度背后的增长与主权基金青睐

- 2025機器人產業爆發:萬億市場、政策扶持、A股狂歡,下一個投資風口?

- 三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

- 零食量販店崛起:平價策略、市場變革與品牌機遇

- 機構信心與清算風險:BTC突破百萬美元在望?美債危機成比特幣避風港

- 深交所全球投資者大會:主權基金、沙特機遇與仁寶股價的投資啟示

- 穩定幣監管法案現曙光:參議院投票通過,加密貨幣市場或迎來變革

- 链上黄金真香?Matrixdock的XAUm定投没你想的那么简单

- 突发!美债危机魅影重现?黄金避险光环再现,或将暴涨!

- 公募基金内卷加剧!增强策略ETF崛起,掘金还是韭菜?