警惕!A股回购潮、业绩增长背后,暗藏多少财务陷阱?

政策风向与市场准入:谁在受益?

负面清单瘦身:数字背后的真实利好

《市场准入负面清单(2025年版)》的出炉,表面上看来,是政府进一步放宽市场准入的积极信号。从117项缩减到106项,这11项的减少,真的能带来质的飞跃吗?我对此持保留态度。这种“挤牙膏式”的改革,更像是例行公事,而非真正具有颠覆性的突破。别忘了,负面清单的核心问题不在于数字的大小,而在于清单的内容。如果真正限制市场活力的,依然牢牢掌握在权力手中,那么清单再短,也只是虚晃一枪。真正应该关注的是,这减少的11项,究竟触及了哪些既得利益集团的奶酪?有没有遇到实质性的阻力?如果没有,那这种“放宽”的意义,恐怕就要大打折扣了。更令人担忧的是,这种“放宽”会不会成为某些企业寻租的工具,以政策红利为名,行圈地敛财之实?毕竟,在中国的商业环境中,政策往往是最好的资源。

上海跨境金融:便利化背后的权力寻租空间?

央行研究局局长王信关于《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》的讲话,听起来很美好,什么“资金跨境支付自动化处理”,“全球资金实时调拨”,仿佛上海立刻就要成为全球金融中心了。但稍微有点金融常识的人都知道,跨境资金流动,从来就不是一个纯粹的技术问题,而是一个复杂的政治经济问题。所谓的“便利化”,意味着监管的放松,而监管的放松,往往伴随着权力寻租的空间。谁能成为“重点企业集团”?谁能享受到“业务服务时间延长”的特殊待遇?这些问题,恐怕不是靠技术就能解决的。我甚至怀疑,这种“便利化”的最终受益者,不是广大中小企业,而是那些与权力有着千丝万缕联系的权贵资本。他们可以利用这种便利,进行跨境套利,转移资产,甚至进行洗钱活动。而普通百姓,恐怕只能眼睁睁看着自己的财富被悄无声息地掠夺。

浙江杭州的司法盛会:一场精心设计的表演?

上海合作组织:司法合作还是政治站队?

在浙江杭州召开的第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议,主题是“弘扬‘上海精神’,共建与时俱进的司法合作平台”。每次看到这种冠冕堂皇的口号,我都忍不住要打个问号。所谓的“上海精神”,究竟是什么?是合作共赢,还是政治站队?所谓的“司法合作平台”,究竟是维护公平正义,还是为特定政治目的服务?

看看出席会议的阵容:中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清,最高人民法院院长张军,浙江省委书记、省人大常委会主任王浩……清一色的党政高官,这哪里是司法会议,分明是一场政治秀。更令人担忧的是,在这种国际场合,我们是否真的在传递一种独立、公正的司法形象?还是在向世界展示中国特色的“依法治国”?我担心的是后者。在这种政治氛围下,所谓的司法合作,很可能沦为一种工具,用来掩盖各自国内的司法弊端,或者共同打压异见人士。真正的司法合作,应该是建立在互相尊重、互相监督的基础之上,而不是建立在政治利益的交换之上。

股市的狂欢与隐忧:谁在裸泳?

回购潮:真金白银的信心还是自欺欺人的游戏?

最近A股刮起了一股回购潮,润泽科技、亿利达、海特高新……一家接一家的公司宣布回购股份,金额动辄数亿甚至数十亿。这到底是公司对自身价值的坚定信心,还是在股市低迷时期,为了提振股价而上演的一出“自救”闹剧?我个人更倾向于后者。

要知道,很多公司的回购,往往都是雷声大雨点小。宣布的时候声势浩大,真金白银砸下去的时候,却缩手缩脚,或者干脆半途而废。更何况,很多公司的回购资金,并非来自自有资金,而是通过借贷或者发行债券等方式筹集而来。这意味着,回购的背后,是公司债务的增加,以及未来经营风险的加大。如果公司基本面没有实质性改善,仅仅依靠回购来维持股价,那无异于饮鸩止渴。

业绩增长:数字游戏还是真实盈利?

奋达科技、青龙管业、拓普集团……一连串的公司发布了亮眼的业绩报告,净利润同比增长动辄百分之几十甚至几百。但这些数字背后,究竟隐藏着多少水分?又有多少是靠着“会计技巧”粉饰出来的?

要知道,上市公司的财报,从来都不是一份绝对客观的记录,而是一份经过精心包装的“艺术品”。通过调整折旧政策、改变收入确认方式、甚至是虚构交易等手段,上市公司可以轻松地操纵利润,制造虚假的繁荣。投资者如果只看表面的数字,很容易被蒙蔽,最终成为高位接盘的韭菜。更重要的是,我们应该关注这些业绩增长的质量。这些增长是来自主营业务的提升,还是靠着出售资产、政府补贴等一次性收入?如果是后者,那么这种增长是不可持续的,一旦外部环境发生变化,公司的业绩就会立刻被打回原形。

风险提示:是善意提醒还是欲盖弥彰?

青岛金王、跨境通、连云港等公司纷纷发布股票交易异常波动公告,提醒投资者注意风险。但这种“风险提示”,究竟是出于善意,还是为了掩盖公司内部的真实问题?

在中国股市,这种风险提示,往往意味着公司已经面临着严重的危机。可能是业绩大幅下滑,可能是经营出现问题,也可能是存在着未披露的重大风险。但公司往往不会直接说明问题,而是通过这种含糊不清的“风险提示”,来规避监管的责任。投资者如果轻信这种风险提示,很容易被误导,以为只是短期的波动,而忽略了公司面临的长期风险,最终遭受巨大的损失。

投资设厂:扩张的野心还是盲目的追逐?

维信诺拟投资50亿元设立昆山全球新型显示产业创新中心项目。这笔巨额投资,是公司对未来发展充满信心的表现,还是盲目扩张的赌博?

在当前全球经济形势不明朗的情况下,大规模的投资,往往伴随着巨大的风险。如果市场需求没有达到预期,或者技术路线发生变化,那么这笔投资很可能会变成沉没成本,给公司带来巨大的损失。更何况,新型显示产业是一个技术密集型产业,竞争异常激烈。维信诺能否在这个领域取得突破,还是一个未知数。我担心的是,这种大规模的投资,最终会变成地方政府的政绩工程,而公司的利益,则被置于次要地位。

合同签订:纸上富贵还是真材实料?

中电环保签订约6398万元EPC总承包合同,倍杰特控股子公司签订1.12亿元合同。看起来是利好消息,但这些合同,真的能给公司带来实际的利润吗?

在中国,合同签订的背后,往往隐藏着各种不确定性因素。可能是项目审批迟迟无法通过,可能是资金迟迟无法到位,也可能是合同条款存在漏洞,导致公司无法获得应有的收益。更何况,很多公司为了拿到合同,往往会采取低价竞争的策略,导致利润空间被大幅压缩。最终,这些合同可能只是纸上富贵,无法给公司带来真正的价值。

增持计划:是价值洼地还是诱人陷阱?

桐昆股份股东磊鑫实业拟增持2.5亿元-5亿元公司股份。大股东增持,通常被认为是公司价值被低估的信号,但事实真的是这样吗?

在A股市场,大股东增持,往往是一种精心设计的“诱多”陷阱。大股东可能会利用增持的消息,吸引散户跟风买入,然后趁机在高位套现。或者,大股东可能会通过增持来稳定股价,避免公司面临退市的风险。投资者如果盲目跟风增持,很可能会成为大股东收割的韭菜。

业绩下滑的警钟:谁在为泡沫买单?

利润下降:增长神话的破灭?

罗博特科、成大生物、建设工业、众望布艺、江龙船艇等公司纷纷发布业绩下滑的公告,曾经的增长神话,如今却变成了令人失望的现实。这背后,是行业周期的正常波动,还是公司自身经营出现了问题?

对于投资者来说,业绩下滑无疑是一个危险的信号。它可能预示着公司面临着更加严峻的挑战,未来的发展前景充满不确定性。更重要的是,业绩下滑往往会引发市场的恐慌情绪,导致股价大幅下跌,给投资者带来巨大的损失。我们应该深入分析这些公司业绩下滑的原因。是市场需求萎缩,还是竞争加剧?是成本上升,还是管理不善?只有找到真正的原因,才能判断公司是否具备扭转局面的能力。

亏损扩大:寒冬将至?

宏景科技、沪硅产业等公司发布的亏损公告,更是让人不寒而栗。亏损,意味着公司不仅没有盈利,还在不断消耗自身的资本。如果亏损持续扩大,公司最终可能会资不抵债,面临破产的风险。

对于投资者来说,亏损股就像是定时炸弹,随时可能引爆。但也有一些投资者,喜欢冒险投资亏损股,希望能够从中获得超额的回报。他们的逻辑是,如果公司能够成功扭亏为盈,那么股价将会大幅上涨。但这种投资策略,风险极高。因为大多数亏损股,最终都无法摆脱亏损的命运,最终沦为市场的弃儿。

资本运作的迷雾:谁在浑水摸鱼?

收购与转让:利益输送的暗道?

晶丰明源拟32.83亿元购买易冲科技100%股权,实朴检测拟收购中环联蜀81%股权,宇通重工拟公开挂牌转让傲蓝得环境85%股权及相关债权……这一系列的收购与转让,真的是为了优化资源配置,提升公司竞争力,还是隐藏着不可告人的利益输送?

在资本市场,收购与转让,往往是利益输送的常用手段。通过高价收购关联方资产,或者低价转让优质资产,上市公司可以轻松地将资金转移到特定利益群体手中。而中小投资者,往往成为这种利益输送的牺牲品。更令人担忧的是,很多收购与转让,都缺乏透明度,信息披露不充分,投资者很难了解交易的真实情况。这使得利益输送更加隐蔽,更加难以监管。

股权变动:谁是最后的赢家?

道恩股份拟3300万元收购安徽博斯特100%股权,易成新能拟收购储能公司80%股权并对其增资,英力股份拟购买优特利77.9385%股份,冀中能源拟8.98亿元收购建信投资所持段王煤业20.02%股权……股权变动,意味着公司控制权的转移,也意味着利益格局的重新划分。那么,在这些股权变动中,谁才是最后的赢家?

对于投资者来说,股权变动可能带来机遇,也可能带来风险。如果新的控股股东能够给公司带来新的发展机遇,那么股价可能会上涨。但如果新的控股股东只关注自身的利益,而损害公司的利益,那么股价可能会下跌。更重要的是,投资者应该关注股权变动的过程是否公平公正,是否存在内幕交易或者利益冲突。如果存在这些问题,那么投资者应该警惕,避免成为被收割的韭菜。

货币市场

MORE>-

A股市场深度分析:资源股强势崛起,市场成交量创低,后市展望

A股市场今日表现低迷,成交量跌破万亿元,创下9月24日以来新低。上证...

-

Pi 币:展望开放市场,未来价格走势分析

Pi币目前尚未在全球交易所上市,仅在Pi网络内部流通。由于其价...

-

Bitget 与 Binance 开放 SCR 交易:散户捡漏机会?

Bitget交易平台上的SCR代币盘前交易价格基本维持在1....

-

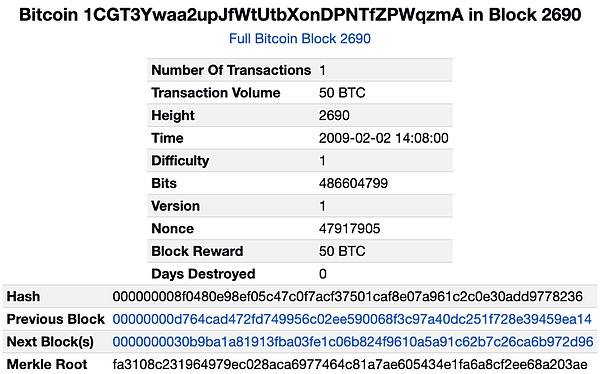

BTC 初创时期挖矿地址动币:传奇归来?

周末比特币继续横亘在63k一线,前方,目之所及,是江水滔滔的阻力区间...

-

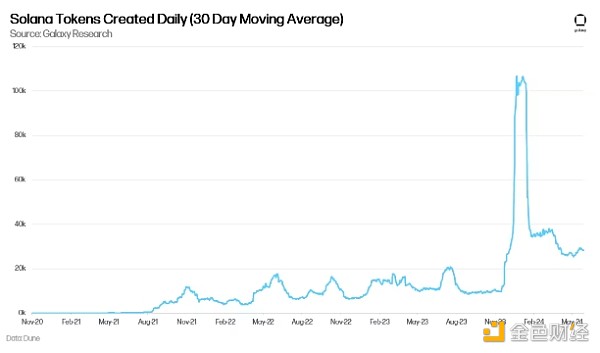

Meme 币:区块链时代的文化传播新画布

Meme已成为加密经济的基石,其病毒式传播特性在更广泛的加密市场中...

- 最近发表

-

- 九号公司智能电动车销量破700万,剑指全球:WTT速度背后的增长与主权基金青睐

- 2025機器人產業爆發:萬億市場、政策扶持、A股狂歡,下一個投資風口?

- 三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

- 零食量販店崛起:平價策略、市場變革與品牌機遇

- 機構信心與清算風險:BTC突破百萬美元在望?美債危機成比特幣避風港

- 深交所全球投資者大會:主權基金、沙特機遇與仁寶股價的投資啟示

- 穩定幣監管法案現曙光:參議院投票通過,加密貨幣市場或迎來變革

- 链上黄金真香?Matrixdock的XAUm定投没你想的那么简单

- 突发!美债危机魅影重现?黄金避险光环再现,或将暴涨!

- 公募基金内卷加剧!增强策略ETF崛起,掘金还是韭菜?