东乡脱贫摘帽背后的隐忧:一场脆弱的自我救赎?

被“精准”定义的东乡:一场迟来的自我救赎?

曾经,临夏州东乡族自治县被贴上“脱贫攻坚主战场”、“甘肃省深度贫困县”等刺眼的标签,仿佛一块难以啃动的硬骨头,是“贫中之贫、困中之困、坚中之坚”的代名词。如今,伴随着“脱贫摘帽”的宣告,仿佛一夜之间,这片土地迎来了“历史性跨越”。但我们不禁要问,这场“跨越”究竟是真实发生的巨变,还是在“精准扶贫”口号下被刻意美化的政绩?

告别“绝对贫困”:数字游戏还是真实跃迁?

脱贫摘帽,无疑是一个令人欣慰的成就。然而,当我们深入审视这一成果时,却无法回避一个核心问题:摆脱“绝对贫困”的标准究竟是什么?仅仅是人均收入达到了某个数字?如果真是如此,那么这种“脱贫”是否过于脆弱,是否能够经受住市场波动和外部冲击的考验?更进一步说,这种以“精准”为名的扶贫,是否忽略了贫困背后更为复杂的社会结构性问题?一味地追求数字上的达标,是否会掩盖深层次的矛盾,甚至为未来的发展埋下隐患?

厦临模式:国企输血,地方造血?

2017年开始,国贸控股集团牵头组建厦临集团,试图通过“扶贫工厂+扶贫车间+扶贫作坊”等模式,为临夏州注入“造血”能力。这种模式的初衷无疑是好的,但实际效果却有待商榷。所谓的“造血”,究竟是让当地真正掌握了产业发展的核心技术和市场竞争力,还是仅仅依赖于国企的持续输血?如果离开了国企的扶持,这些“扶贫工厂”和“扶贫车间”是否还能继续生存下去?更重要的是,这种由上而下的“帮扶”模式,是否真正尊重了当地的实际情况和发展需求?是否存在为了完成指标而盲目投资、重复建设的问题?

伊菲合作社的“样板戏”:金融扶持下的脆弱繁荣

东乡族自治县伊菲种植养殖农民专业合作社,在官方宣传中,无疑是当地农业产业化的一个成功案例。它集养殖、屠宰、加工、冷链和电商销售于一体,俨然一个现代化的农业企业。然而,当我们褪去这层光鲜的外衣,却发现伊菲合作社的发展并非一帆风顺,其所取得的“成就”也并非完全依靠自身力量,而是高度依赖于外部的“金融扶持”。这不禁让人质疑,这种靠输血维持的“繁荣”,究竟能持续多久?

被放大的困境:技术瓶颈还是市场短视?

伊菲合作社遇到的问题,诸如种羊引进、饲料采购、品牌建设和市场拓展等,并非个例,而是许多农业企业在发展过程中都会遇到的挑战。但值得深思的是,为什么这些问题会成为制约伊菲合作社发展的“瓶颈”?真的是因为技术上的不足,还是因为缺乏对市场变化的敏锐洞察和应对能力?如果仅仅依靠外部资金的注入来解决这些问题,而不从根本上提升自身的经营管理水平和市场竞争力,那么即使暂时摆脱了困境,也难免会在未来的发展中再次遭遇类似的挑战。

金融甘霖:是及时雨还是饮鸩止渴?

国贸期货向伊菲合作社提供金融支持,无疑是雪中送炭。引进优质种羊,补充育肥期肉羊,采购高品质饲草料,这些举措确实能够在短期内提升养殖品质和存栏量,进而提高羊肉的品质。然而,我们必须清醒地认识到,金融支持并非万能的。如果伊菲合作社不能有效地利用这些资金,提升自身的经营效率和管理水平,那么这些“金融甘霖”很可能会变成“饮鸩止渴”,最终导致合作社陷入更深的困境。更重要的是,这种过度依赖外部资金的模式,是否会削弱合作社自身的创新能力和发展动力?

脆弱的产业链:风险抵御能力几何?

伊菲合作社号称完善了养殖、加工、销售等产业链环节,但这条产业链真的足够强大吗?它能否经受住市场价格波动、疫情冲击等外部风险的考验?如果羊肉价格大幅下跌,或者爆发大规模的疫情,伊菲合作社是否有足够的应对能力?更重要的是,这条产业链的各个环节是否实现了真正的协同效应?是否存在信息不对称、利益分配不均等问题?如果产业链的各个环节之间缺乏有效的沟通和协调,那么即使表面上看起来很完整,也难以发挥其应有的作用。

党建共建:乡村振兴的“红色引擎”?

2025年,国贸期货党总支与东乡族自治县沿岭乡毛柴子村党总支建立党建共建关系,试图通过“党建引领”来推动乡村产业发展。这种模式在官方宣传中被赋予了极高的意义,仿佛只要有了“党建”这台“红色引擎”,乡村振兴就能势如破竹。然而,我们必须警惕的是,这种“党建+”模式是否会沦为一种形式主义,是否能够真正解决乡村发展中面临的实际问题?

形式主义的魅影:党建与业务的深度融合?

党建与业务的融合,无疑是一个美好的愿景。但如何才能避免“两张皮”的现象,真正将党建工作融入到乡村产业发展的方方面面,却是一个巨大的挑战。如果党建活动仅仅停留在学习文件、组织会议等层面,而不能真正解决企业和农民在生产经营中遇到的实际困难,那么这种“融合”就失去了意义,甚至会成为一种负担。更重要的是,这种“党建引领”是否会过度干预企业的自主经营权,甚至扭曲市场规律?

资源优势:谁的优势?如何转化?

国贸期货声称要充分发挥自身的“资源优势”,助力乡村产业发展。但我们需要追问的是,这些“资源优势”究竟是什么?是资金、技术、市场渠道,还是其他方面的资源?这些资源又该如何有效地转化为推动乡村发展的动力?如果仅仅是简单地将资源堆砌到乡村,而不考虑当地的实际需求和承载能力,那么这些“优势”很可能会变成“劣势”,甚至造成资源的浪费。更重要的是,这些“资源优势”是否会加剧城乡之间的不平等,让乡村更加依赖于外部的输血,而难以实现真正的自主发展?

“产业兴旺”的幻象与现实:一场豪赌?

“产业兴则乡村兴,产业旺则乡村旺”,这句话在当下似乎成为了乡村振兴的“金科玉律”。东乡族自治县的案例,也被描绘成金融赋能乡村振兴的“无限可能”。然而,当我们冷静下来,仔细审视这些看似美好的前景时,却发现其中隐藏着诸多风险和不确定性。所谓的“产业兴旺”,很可能只是一种建立在沙滩上的空中楼阁,一场充满变数的豪赌。

被忽视的风险:市场波动与政策变迁

任何产业的发展,都离不开稳定的市场环境和政策支持。然而,市场是瞬息万变的,政策也可能随时调整。如果东乡族自治县的产业发展过度依赖于某种特定的市场需求或政策倾斜,那么一旦市场发生波动,或者政策发生变化,整个产业体系都可能面临崩溃的风险。例如,如果羊肉价格大幅下跌,或者政府取消了对养殖业的补贴,伊菲合作社和其他类似的农业企业是否能够生存下去?更重要的是,当地政府和企业是否已经充分评估了这些潜在的风险,并制定了相应的应对措施?

“精准滴灌”的局限:谁来定义“精准”?

“精准滴灌”是当前扶贫和乡村振兴领域常用的一个词汇,意指将资源精准地投向最需要的地方。然而,谁来定义“精准”?是专家学者,是政府官员,还是当地的农民?如果“精准”的定义脱离了实际情况,或者忽略了农民的真实需求,那么所谓的“精准滴灌”很可能变成一种资源错配,甚至造成浪费。更重要的是,这种“精准滴灌”是否会扼杀乡村的自主性和创造性,让农民失去自我发展的动力?

空头支票:金融力量能否真正驱动乡村振兴?

金融在乡村振兴中可以发挥重要作用,但这并不意味着金融是万能的。如果仅仅依靠金融输血,而不从根本上解决乡村发展中面临的体制机制障碍,那么金融的力量很可能被稀释,甚至被浪费。例如,如果土地流转政策不明确,农民的财产权益得不到保障,那么即使有再多的金融支持,也难以激发农民的投资积极性。更重要的是,金融机构在追求利润的同时,是否能够兼顾社会责任,真正为乡村发展提供长期、稳定的支持?如果金融机构只关注短期利益,而忽略了乡村发展的长期需求,那么所谓的“金融赋能”很可能变成一张空头支票。

货币市场

MORE>-

A股市场深度分析:资源股强势崛起,市场成交量创低,后市展望

A股市场今日表现低迷,成交量跌破万亿元,创下9月24日以来新低。上证...

-

Pi 币:展望开放市场,未来价格走势分析

Pi币目前尚未在全球交易所上市,仅在Pi网络内部流通。由于其价...

-

Bitget 与 Binance 开放 SCR 交易:散户捡漏机会?

Bitget交易平台上的SCR代币盘前交易价格基本维持在1....

-

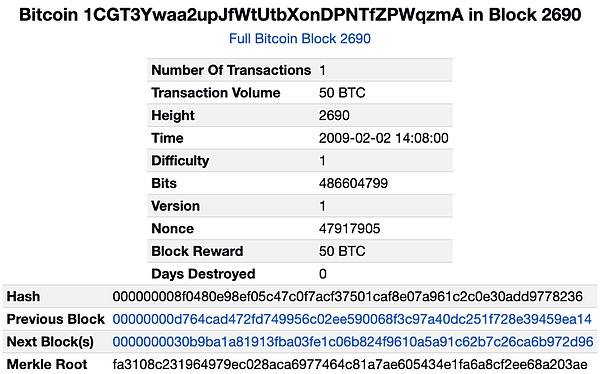

BTC 初创时期挖矿地址动币:传奇归来?

周末比特币继续横亘在63k一线,前方,目之所及,是江水滔滔的阻力区间...

-

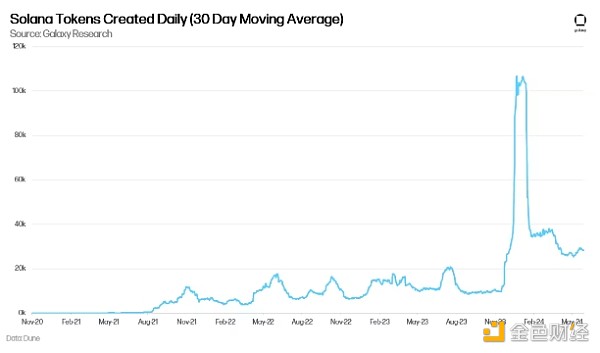

Meme 币:区块链时代的文化传播新画布

Meme已成为加密经济的基石,其病毒式传播特性在更广泛的加密市场中...

- 最近发表

-

- 九号公司智能电动车销量破700万,剑指全球:WTT速度背后的增长与主权基金青睐

- 2025機器人產業爆發:萬億市場、政策扶持、A股狂歡,下一個投資風口?

- 三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

- 零食量販店崛起:平價策略、市場變革與品牌機遇

- 機構信心與清算風險:BTC突破百萬美元在望?美債危機成比特幣避風港

- 深交所全球投資者大會:主權基金、沙特機遇與仁寶股價的投資啟示

- 穩定幣監管法案現曙光:參議院投票通過,加密貨幣市場或迎來變革

- 链上黄金真香?Matrixdock的XAUm定投没你想的那么简单

- 突发!美债危机魅影重现?黄金避险光环再现,或将暴涨!

- 公募基金内卷加剧!增强策略ETF崛起,掘金还是韭菜?