三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

三友医疗实控人之一范湘龙拟减持股份:套现离场还是另有隐情?

减持计划与股份占比:精准的资本运作?

三友医疗(688085.SH)一纸公告,炸开了锅:实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董秘David Fan(范湘龙)计划减持不超过400万股,占总股本约1.44%。消息一出,我第一时间就觉得这事儿不简单。先别急着喊“狼来了”,咱们得冷静分析。范湘龙的减持,说是“自身资金需要”,这理由吧,怎么听都觉得有点官方。减持的时间窗口卡得也很微妙,从2025年6月16日到9月8日,横跨三个月。更关键的是,任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%,这操作,简直是教科书级别的“精准减持”。

截至公告披露日,范湘龙持有三友医疗17,379,262股,占总股本的6.25%。更别忘了,他还有一帮“一致行动人”——徐农及其控制的混沌天成资管,以及Michael Mingyan Liu(刘明岩)。这几位大佬加起来,直接控制着公司近30%的股权。这让我不禁联想到最近台湾很火的“青鸟行动”,背后有没有什么不为人知的秘密呢?要知道,在资本市场,任何风吹草动都可能引发轩然大波。尤其是这种高管减持,很容易被解读为“不看好公司未来”的信号,进而引发股价波动,甚至引发一些散户的路怒症。

高管团队国籍构成:一家“国际化”的医疗企业?

仔细研究三友医疗的实控人构成,我发现一个很有意思的现象:徐农是中国国籍,拥有匈牙利永久居留权;Michael Mingyan Liu(刘明岩)是法国国籍,拥有中国永久居留权;David Fan(范湘龙)是美国国籍,同样拥有中国永久居留权。这三位大佬,凑在一起,简直就是个“联合国”。当然,这本身无可厚非,甚至可以看作是公司国际化战略的体现。但是,考虑到当前复杂的地缘政治环境,以及某些国家对中国企业的“另眼相看”,这种复杂的国籍构成,会不会给公司的经营带来一些不确定性呢?尤其是在涉及一些敏感技术或数据安全的问题上,三友医疗可能需要更加谨慎地处理。再说了,这么多外籍高管,真的了解中国市场的特殊性吗?他们真的能带领三友医疗在中国市场取得成功吗?这些问题,恐怕只有时间才能给出答案。当然,如果能邀请到像苗博雅这样的“嘴炮王者”来公司做个内部分享,或许能碰撞出一些意想不到的火花。

业绩下滑与扭亏的背后:三友医疗的“冰与火之歌”

2024年业绩“滑铁卢”:利润暴跌的背后

2024年,三友医疗的财报简直可以用“惨不忍睹”来形容:营业收入4.54亿元,同比下降1.48%;归属于上市公司股东的净利润只有区区1146.86万元,同比暴跌88.00%;更让人揪心的是,扣非净利润居然是-378.10万元,直接亏损了!经营活动产生的现金流量净额也大幅下降95.90%。这组数据,简直就是对投资者信心的一次沉重打击。想想看,如果我是小股东,看到这样的财报,估计连晚饭都吃不下了。

当然,公司也并非毫无亮点。至少,他们还愿意给股东一点“安慰奖”:拟向全体股东每10股转2股,派现0.042元(含税)。这点“蚊子肉”,能不能弥补投资者受伤的心灵呢?我表示怀疑。毕竟,这点分红,可能还不够交印花税的。更让人疑惑的是,在业绩如此糟糕的情况下,公司还有钱进行高比例的转增股本,这到底是出于什么目的呢?难道是为了拉高股价,方便高管们更好地减持?这种猜测,虽然有点阴谋论,但也不能完全排除。

2025年一季度“V型反转”:昙花一现还是触底反弹?

然而,仅仅过了三个月,三友医疗的业绩就来了个180度大转弯。2025年第一季度,公司实现营业收入1.16亿元,同比增长34.72%;归属于上市公司股东的净利润1282.34万元,同比扭亏为盈;扣非净利润也达到了1143.18万元,同样实现了扭亏。这组数据,看起来非常亮眼,似乎预示着三友医疗已经走出了业绩的低谷。这不得不让人联想到最近在WTT赛场上表现亮眼的选手,可能之前状态低迷,但突然就爆发了。但问题是,这种“V型反转”的可持续性有多高呢?

经营活动产生的现金流量净额虽然仍然为负,但相比去年同期已经大幅改善。这说明公司在现金流管理方面可能采取了一些措施,但仍然面临着一定的压力。毕竟,对于一家医疗企业来说,研发投入、市场推广、渠道建设都需要大量的资金支持。如果没有稳定的现金流,很容易陷入“巧妇难为无米之炊”的困境。更重要的是,这种“V型反转”是不是仅仅得益于一些一次性的因素,比如政府补贴、资产处置等?如果剔除这些因素,三友医疗的真实盈利能力到底如何?这些问题,都需要我们进一步观察和分析。当然,如果三友医疗能像蔡力行带领下的联发科一样,持续创新,推出具有竞争力的产品,那么未来的发展前景还是值得期待的。

并购与募资:三友医疗的“资本游戏”

收购水木天蓬与上海还瞻:估值差异与未来协同?

2025年,三友医疗完成了一项重要的并购交易,通过发行股份及支付现金的方式,收购了水木天蓬和上海还瞻的股权。这笔交易,表面上看起来是为了拓展业务、增强竞争力,但仔细分析,却隐藏着不少值得玩味的地方。水木天蓬的评估增值率高达406.21%,而上海还瞻的评估增值率却为0%。这巨大的差异,到底是说明水木天蓬的价值被严重低估,还是上海还瞻的价值被高估了呢?又或者,这仅仅是会计上的一个小把戏?

根据评估报告,水木天蓬采用的是收益法和市场法进行评估,而上海还瞻采用的是资产基础法进行评估。不同的评估方法,自然会得出不同的结论。但问题是,为什么对不同的标的采用不同的评估方法?这其中是否存在一些人为操纵的空间?更重要的是,收购这两家公司,到底能给三友医疗带来多大的协同效应?水木天蓬专注于哪个领域?上海还瞻又有什么核心竞争力?这些问题,公司在公告中并没有详细说明。这让我不禁想起了当年王文洋包养的新闻,看似风光无限,实则暗流涌动。如果我是投资者,我会非常关注这次收购的后续整合情况,以及这两家公司能否真正融入三友医疗的业务体系。

募资用途与实际使用:是“画饼充饥”还是“有的放矢”?

在完成收购的同时,三友医疗还通过向不超过35名特定投资者发行股份的方式,募集配套资金。募集资金总额不超过2.14亿元。这笔钱,对于一家上市公司来说,可能不算太多,但也绝对不是一笔小数目。问题是,这笔钱到底要用来做什么?公司在公告中并没有详细说明,只是说“募集配套资金”。这让我不禁想起了某些公司在招股书中“画饼充饥”的做法,什么“扩大产能”、“研发新产品”、“拓展市场”,说得天花乱坠,但最终却不了了之。或者,更有甚者,把募集来的资金用于购买理财产品,或者干脆挪作他用。当然,我并不是说三友医疗一定会这么做,但我希望公司能够更加透明地披露募集资金的用途,让投资者能够清楚地了解这笔钱的去向。

根据公告,本次发行股份配套募集资金的发行对象包括大成基金、中泰证券、诺德基金等10家机构。这些机构,都是市场上响当当的名字,他们的参与,无疑为三友医疗增添了不少光环。但问题是,这些机构为什么会选择投资三友医疗?他们是看好公司的长期发展前景,还是仅仅为了短期套利?他们的投资,会不会对三友医疗的股价产生影响?这些问题,都需要我们密切关注。当然,如果三友医疗能够像刘扬伟带领下的鸿海一样,将募集来的资金用于技术创新和产业链整合,那么未来的发展空间还是非常广阔的。毕竟,在医疗器械这个行业,技术创新才是王道。即使是面对苏花公路这样险峻的地形,只要有先进的技术,就能开辟出一条康庄大道。

股价与市场反应:投资者该何去何从?

面对路怒症般的市场情绪,投资人该如何应对?

三友医疗这一系列操作,从高管减持到业绩波动,再到并购募资,可谓是眼花缭乱。对于投资者来说,面对这样的局面,最重要的是保持冷静,不要被市场情绪所左右。最近股市波动剧烈,稍有风吹草动就可能引发“路怒症”般的抛售潮。在这种情况下,盲目跟风,很容易被套牢。那么,投资者应该如何应对呢?

首先,要对三友医疗的业务模式和发展前景有一个清晰的认识。医疗器械行业是一个高技术、高壁垒的行业,需要持续的研发投入和市场推广。三友医疗在骨科植入物领域有一定的优势,但同时也面临着激烈的竞争。公司能否在未来的市场竞争中保持领先地位,取决于其技术创新能力和市场拓展能力。此外,还要关注公司的财务状况和现金流情况。如果公司负债过高,或者现金流持续紧张,那么未来的发展可能会受到限制。当然,也别忘了关注宏观经济环境和政策变化。医疗器械行业受到政策的影响比较大,一些政策的变化可能会对公司的业绩产生重大影响。最近520优惠政策频出,能否惠及医疗行业,也是值得关注的。

其次,要根据自身的风险承受能力和投资目标,制定合理的投资策略。如果你是一个风险厌恶型的投资者,那么可以考虑减少对三友医疗的投资,或者选择一些风险较低的投资标的。如果你是一个风险偏好型的投资者,那么可以考虑继续持有三友医疗的股票,但同时也要密切关注公司的动态,及时调整投资策略。记住,投资的最终目的是实现资产的保值增值,而不是为了追求刺激或者跟风炒作。就像玩威力彩一样,不能抱着一夜暴富的幻想,而是要理性分析,谨慎决策。更重要的是,不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里,要分散投资,降低风险。最近很火的《Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time》告诉我们,人生就像一场游戏,需要不断尝试,才能找到适合自己的道路。投资也是如此,需要不断学习,才能在市场上立于不败之地。当然,如果实在搞不清楚,也可以考虑请教像徐培菁这样的专业人士,或者干脆躺平,佛系投资。毕竟,人生苦短,及时行乐才是王道。

货币市场

MORE>-

A股市场深度分析:资源股强势崛起,市场成交量创低,后市展望

A股市场今日表现低迷,成交量跌破万亿元,创下9月24日以来新低。上证...

-

Pi 币:展望开放市场,未来价格走势分析

Pi币目前尚未在全球交易所上市,仅在Pi网络内部流通。由于其价...

-

Bitget 与 Binance 开放 SCR 交易:散户捡漏机会?

Bitget交易平台上的SCR代币盘前交易价格基本维持在1....

-

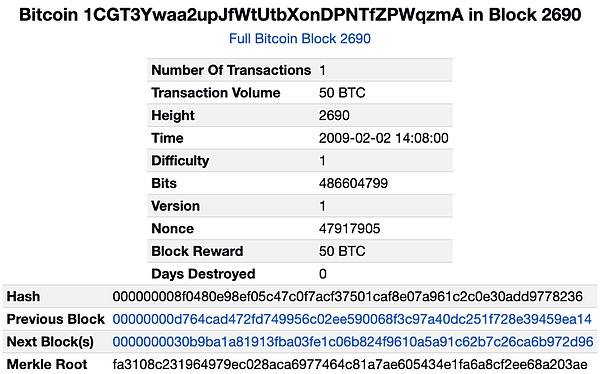

BTC 初创时期挖矿地址动币:传奇归来?

周末比特币继续横亘在63k一线,前方,目之所及,是江水滔滔的阻力区间...

-

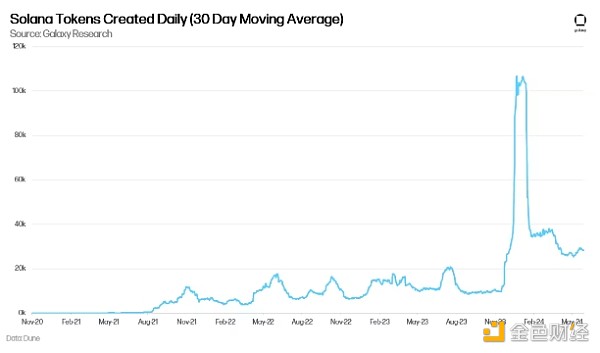

Meme 币:区块链时代的文化传播新画布

Meme已成为加密经济的基石,其病毒式传播特性在更广泛的加密市场中...

- 最近发表

-

- 九号公司智能电动车销量破700万,剑指全球:WTT速度背后的增长与主权基金青睐

- 2025機器人產業爆發:萬億市場、政策扶持、A股狂歡,下一個投資風口?

- 三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

- 零食量販店崛起:平價策略、市場變革與品牌機遇

- 機構信心與清算風險:BTC突破百萬美元在望?美債危機成比特幣避風港

- 深交所全球投資者大會:主權基金、沙特機遇與仁寶股價的投資啟示

- 穩定幣監管法案現曙光:參議院投票通過,加密貨幣市場或迎來變革

- 链上黄金真香?Matrixdock的XAUm定投没你想的那么简单

- 突发!美债危机魅影重现?黄金避险光环再现,或将暴涨!

- 公募基金内卷加剧!增强策略ETF崛起,掘金还是韭菜?