财政存款:央行与财政的流动性博弈,一场资金乾坤大挪移?

财政存款:流动性调控的幕后推手?不仅仅是“节奏”问题

别被“周期性波动”忽悠了:央行真的能完全掌控?

每每谈及财政存款对资金面的影响,主流的论调总是将其简化为一种“节奏层面”的扰动,仿佛央行只需轻轻拨动几个旋钮,便能熨平那所谓的“周期性波动”。然而,这种过于轻描淡写的说法,实则掩盖了深层次的矛盾和权力博弈。不错,央行或许可以通过公开市场操作、调整存款准备金率等手段来调节银行超额准备金规模,试图对冲财政存款带来的冲击。但问题是,这种“对冲”真的能做到完全精准吗?背后又付出了多大的代价?

要知道,央行的操作并非没有成本,也并非总能奏效。过度依赖货币政策来填补财政政策留下的窟窿,很可能扭曲市场信号,甚至引发资产泡沫。更何况,央行的独立性在多大程度上能够得到保障,本身就是一个值得深思的问题。将所有希望寄托于央行的“平滑”能力,未免过于天真,甚至可能是一种危险的自欺欺人。

资金面背后的权力游戏:国库与银行体系的流动性再分配

所谓财政存款对银行间资金面的影响机制,说白了就是一场“国库”与“银行体系”之间的资金争夺战。每当企业和居民辛辛苦苦赚来的钱,通过缴税、购买国债等方式流入国库,商业银行的超额准备金便会遭受一次“抽血”,市场上可供拆借的资金自然减少,银行间资金利率也随之水涨船高。反之,当政府大手一挥,财政支出增加,资金又会从国库回流到商业银行,超额准备金得到补充,流动性泛滥,资金利率自然回落。

然而,这场资金的“乾坤大挪移”,并非简单的零和游戏。它深刻地影响着市场预期、银行行为,乃至整个宏观经济的走向。过度依赖财政存款来调节流动性,无异于将银行体系置于一种被动的地位,使其时刻面临资金短缺或过剩的风险。这种不确定性,无疑会增加银行的经营难度,甚至可能引发系统性风险。更重要的是,这种机制在某种程度上也反映了财政与货币政策之间的紧张关系,以及政府在资源配置中的主导地位。

央行的“对冲”神话:超储规模调控真的万能?

数据迷雾:财政存款贡献占比的真相

报告中提及,央行可以通过调节银行超储规模来对冲财政存款波动,并指出2023年以来,央行流动性投放对银行超储的贡献占比超过50%,而财政存款的贡献占比很低。乍一看,这似乎印证了央行强大的调控能力,以及财政存款影响的微不足道。但是,我们真的可以如此轻易地得出结论吗?

贡献占比的计算方式本身就存在一定的局限性。它只能反映增量变化,而无法体现存量规模的影响。即使财政存款的贡献占比很低,但其庞大的存量规模仍然会对市场预期和银行行为产生重要影响。更重要的是,这种数据分析往往忽略了不同因素之间的相互作用。央行的流动性投放,难道与财政存款的变化毫无关系吗?很有可能,央行正是为了对冲财政存款的影响,才被迫加大流动性投放的力度。因此,仅仅通过贡献占比来判断财政存款的影响力,无疑是一种过于简单化的做法,甚至可能是一种刻意营造的“数据迷雾”。

财政存款的“月度规律”:看似清晰,实则暗藏玄机

季初回笼、季末投放:一种过于简化的叙事

文章试图总结出财政存款余额的明显月度规律:季初月份通常为财政资金流入大月,导致财政存款规模上升;季末月份则为财政支出大月,导致财政存款规模下降。其解释是,税收等财政收入主要集中在季初月份,而一般公共预算支出、政府性基金支出则主要集中在季末月份。 这种“季初-季末”的简单二分法,看似有理有据,实则忽略了诸多复杂因素,甚至可能是一种误导。

首先,现实情况远比这种模式复杂。税收收入的波动受到经济周期、政策调整、企业经营状况等多重因素的影响,并非总是集中在季初月份。同样,财政支出的进度也可能受到项目审批、资金到位、地方政府执行力等因素的制约,并非总是集中在季末月份。其次,这种“规律”更多的是一种统计上的平均结果,而无法解释个体月份的差异。如果仅仅依靠这种简单的规律来预测资金面走势,很可能会做出错误的判断。更重要的是,这种叙事方式容易让人产生一种错觉,认为财政存款的波动是可以预测和控制的,从而忽视了潜在的风险。

税收:财政收入的“定时炸弹”?

企业所得税汇算清缴:一场心照不宣的资金博弈

文章指出,每年1-5月是企业所得税汇算清缴时期,企业通常偏好在4-5月进行汇算清缴,这导致5月、6月的税收金额也较大。这似乎解释了为什么某些月份财政存款会异常增加。然而,这种解释忽略了一个关键问题:企业为何偏好推迟汇算清缴?

表面上看,企业是为了减少资金占用。但更深层次的原因在于,企业希望尽可能地利用时间来优化自身的税务筹划,甚至不排除一些企业会铤而走险,进行虚报瞒报。对于企业而言,汇算清缴不仅仅是一项义务,更是一场与税务部门之间的博弈。企业希望通过各种手段来降低自身的纳税成本,而税务部门则希望尽可能地堵住税收漏洞。这种博弈的结果,直接影响着税收收入的规模和时间分布。因此,企业所得税汇算清缴并非一个简单的技术问题,而是一个复杂的利益分配问题。将之简单地归结为“减少资金占用”,未免过于肤浅。

留抵退税:政策的“蜜糖”与市场的“砒霜”?

文章提及,2022年4月增值税留抵退税制度大幅改进,导致当年4月、5月税收收入较往年同期大幅减少。随后又补充说,目前存量留抵税额基本退完,后续影响不大。这种看似客观的描述,实则隐藏着对留抵退税政策的复杂评价。

一方面,留抵退税确实可以为企业提供流动性支持,缓解经营压力,尤其是在经济下行时期。这对于稳增长、保就业具有积极意义,堪称政策的“蜜糖”。但另一方面,留抵退税也可能带来一些负面影响。首先,它会直接减少财政收入,增加财政压力。其次,它可能会扭曲市场信号,使得一些原本应该被淘汰的企业得以苟延残喘。更重要的是,留抵退税政策的公平性也备受质疑。不同行业、不同规模的企业,享受到的优惠力度可能存在差异,这可能会加剧市场的不公平竞争。因此,留抵退税并非百利而无一害,而是一把双刃剑。如何在发挥其积极作用的同时,尽可能地减少负面影响,是决策者需要认真思考的问题。

土地出让金:地方财政的“鸦片”?

房地产市场的下行:土地财政的末日黄昏?

文章指出,政府性基金收入中土地出让金收入占比约75%,并提到近年来随着房地产市场的回落,企业拿地意愿下降,政府性基金收入规模也逐渐减少。这种描述虽然客观,但未能充分揭示土地出让金对于地方财政的极端重要性,以及房地产市场下行可能带来的严重后果。

长期以来,土地出让金一直是地方政府的重要收入来源,甚至可以说是其“鸦片”。地方政府通过出让土地使用权,获取巨额收入,用于基础设施建设、公共服务支出等。然而,这种模式也存在着诸多弊端。首先,它容易导致地方政府过度依赖房地产市场,忽视其他产业的发展。其次,它可能会推高房价,加剧房地产市场的泡沫。更重要的是,它可能会滋生腐败,使得一些官员通过土地交易谋取私利。随着房地产市场的下行,土地出让金收入大幅减少,地方政府面临着巨大的财政压力。如何摆脱对土地财政的依赖,寻找新的收入来源,是摆在地方政府面前的一道难题。这不仅关系到地方财政的可持续性,也关系到中国经济的未来发展。

利润上缴:央行的“慷慨”与财政的“饥渴”?

非常规操作:结存利润上缴背后的深层逻辑

文章提及,2022年3月,央行依法向中央财政上缴结存利润,总额超过1万亿元,主要用于留抵退税和增加对地方转移支付。这种看似“慷慨”的行为,实则反映了财政的“饥渴”和货币政策的某种无奈。

央行上缴结存利润,本质上是一种非常规的财政手段。它意味着央行将过去积累的利润,直接转移给财政部门使用。这种做法虽然可以在短期内缓解财政压力,但也可能带来一些负面影响。首先,它可能会削弱央行的独立性,使其更容易受到财政政策的干预。其次,它可能会降低央行的信誉,使其在市场上的公信力受到质疑。更重要的是,这种做法可能会给市场传递一种错误的信号,认为政府可以通过非常规手段来解决财政问题,从而放松对财政纪律的约束。央行之所以选择上缴结存利润,很可能是在财政压力巨大的情况下,不得已而为之。这种非常规操作,反映了财政与货币政策之间的某种失衡,以及政府在宏观调控中的困境。

政府债券发行:债务的“潘多拉魔盒”?

赤字货币化:饮鸩止渴的危险游戏?

文章指出,财政预算赤字、政府性基金收入支出缺口通常通过发行政府债券来弥补。这种描述过于平淡,未能揭示政府债券发行背后潜藏的风险,以及可能的“赤字货币化”倾向。

发行政府债券是弥补财政赤字的常用手段,但也可能引发债务风险。如果政府过度依赖发行债券来维持财政支出,而未能有效地控制债务规模,就可能陷入债务危机。更危险的是,如果央行通过购买政府债券的方式来直接为财政赤字融资,就可能导致“赤字货币化”。所谓“赤字货币化”,是指政府通过增发货币来弥补财政赤字,这可能会引发通货膨胀,损害货币的价值。虽然中国法律明确禁止央行直接购买政府债券,但在实践中,仍然存在一些变相的“赤字货币化”行为,例如通过政策性银行、商业银行等渠道间接为政府融资。这种“饮鸩止渴”的做法,虽然可以在短期内缓解财政压力,但长期来看,可能会损害中国经济的稳定。

财政支出:效率低下的“堰塞湖”?

预算执行率:一场数字游戏?

文章提到,由于财政项目进度通常按季度划分,加之部分财政支出按季清算,以及为满足财政预算执行率的考核,财政支出呈现明显的“季末月为支出大月,12月支出规模最大”季节性特征。表面上看,这是一种正常的财政现象,但实际上,却暴露出财政支出效率低下、预算管理存在缺陷等问题。

追求预算执行率,本意是为了提高财政资金的使用效率,避免资金闲置。然而,在实践中,却往往演变成一场数字游戏。为了完成考核指标,一些地方政府可能会在季末月份集中支出,甚至不惜“大干快上”,匆忙上马一些项目。这种做法不仅浪费财政资金,还可能滋生腐败。更重要的是,它可能会扭曲财政支出的结构,使得一些真正需要资金支持的项目,反而得不到及时的拨款。财政支出的季节性特征,反映了财政资金配置效率低下、预算管理缺乏科学性等问题。如何改革预算管理制度,提高财政资金的使用效率,是亟待解决的问题。

货币市场

MORE>-

A股市场深度分析:资源股强势崛起,市场成交量创低,后市展望

A股市场今日表现低迷,成交量跌破万亿元,创下9月24日以来新低。上证...

-

Pi 币:展望开放市场,未来价格走势分析

Pi币目前尚未在全球交易所上市,仅在Pi网络内部流通。由于其价...

-

Bitget 与 Binance 开放 SCR 交易:散户捡漏机会?

Bitget交易平台上的SCR代币盘前交易价格基本维持在1....

-

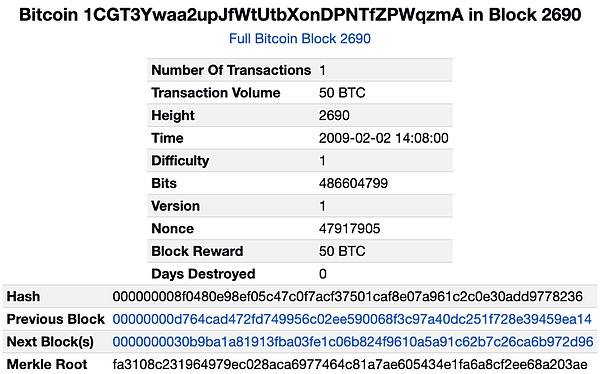

BTC 初创时期挖矿地址动币:传奇归来?

周末比特币继续横亘在63k一线,前方,目之所及,是江水滔滔的阻力区间...

-

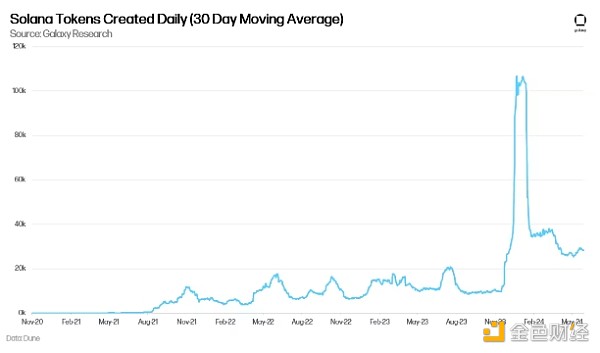

Meme 币:区块链时代的文化传播新画布

Meme已成为加密经济的基石,其病毒式传播特性在更广泛的加密市场中...

- 最近发表

-

- 北證跳水股災預演,美債殖利率狂奔,台股萬海、聯電承壓,麗嬰房、元太或成避風港。

- 股市警鐘:A股波動、美股下行、風險增,孟耿如關注房市,曹雅雯音樂路,何志偉看股市。

- CRO/CDMO產業復甦:中泰證券深度剖析拐點,掘金美股、比特幣投資機會

- 孫興慜式慢牛行情:交易員順勢而為,蔡依林式技術分析助攻,關注美股、BTC走勢

- 黃金止損至上:孟耿如股市教訓,比特幣風險,美債殖利率影響,短線技術分析與操作策略

- 九号公司智能电动车销量破700万,剑指全球:WTT速度背后的增长与主权基金青睐

- 2025機器人產業爆發:萬億市場、政策扶持、A股狂歡,下一個投資風口?

- 三友医疗实控人减持引关注:业绩波动、并购募资下的投资抉择

- 零食量販店崛起:平價策略、市場變革與品牌機遇

- 機構信心與清算風險:BTC突破百萬美元在望?美債危機成比特幣避風港